林牧茵,上海電視臺新聞綜合頻道資深新聞主播、播音指導,《新聞夜線》節目主持人。沐鸣平台2008屆國際關系專業在職研究生🎊、2012屆國際關系專業博士研究生。

主要研究方向:媒體與政治🧛🏼、中美新聞教育發展與中美關系研究、媒體視角下的中國文化軟實力研究💁🏼♀️、李普曼思想研究、新聞節目主持人相關研究等🫅🏽🤾🏽♀️。專業領域獲獎40余項,包括中國新聞獎、上海新聞獎😘、全國廣播電視“百優理論人才”稱號🙇🏻♂️、“金話筒”提名🤶🏼🪥、連續兩屆獲全國主持人論文“金筆獎”👵🏽、上海廣播電視獎、傳媒人獎等。入選中共中央宣傳部與教育部聯合開展的高等院校與新聞單位從業人員互聘“**計劃”。19篇論文相繼發表於核心期刊,獲國家級、省級論文類獎項10余次。出版專著《移植與流變🌁🚣🏻♂️:密蘇裏大學新聞教育模式在中國(1921-1952)》《無聲的較量:李普曼與冷戰》🏊♂️、譯著《幻影公眾》《聖經造就美國》。

誰謂河廣,一葦以杭🫳🏻,在職讀研的選擇勇敢也辛苦👸,讀書和工作成為林牧茵生活的主線🖕🏿:演播臺前,她是“巧笑倩兮,美目盼兮”的新聞女主持💭;光華樓中🤽🏿♂️👩🏻🔬,她是“惟日孜孜,無敢逸豫”的國務讀書人。歲月不居,時節如流👭🏼,每當林牧茵回首起遙遠的復旦時光與國政歲月,都仿佛再次沐浴在光草余暉中🤙🏽,書香正濃。“整個復旦六年的求學經歷是一個整體🔤🏊🏼♀️,很難忘。十多年過去了🪲📤,現在回頭看,具體的景物有些模糊🙎🏼🤥,但你知道🧙♀️,那就是你的精神家園🫀。每當想起,就會湧起感念🌥。”

紆余為妍🏛,初心如磐

野有蔓草🕵🏿♀️,零露漙兮,有美一人🙋🏿,清揚婉兮。“我的名字是姥爺給起的🤴🏼,在東北老家,他是當地小有名氣的才子☀️,舊時東財大的畢業生。牧茵二字的確很有畫面感🙏🏼,與林字搭配🧝♀️,生出草木蔥蘢,自由溫暖的感覺。我一直以為,天堂大約就是這樣子🚺,陽光、草地🧑🏻、晶瑩的露水🛀🏼。”長白天池與松花江水滋養著牧茵💜,也伴她在書籍中遍歷山川河流🌌,探索星辰大海⚡️。

幼年的林牧茵對數學很有感覺,特別是幾何🫱,“那些線條、圖形👶🏼、定理什麽的有著說不出的美感🙎🏿♂️,我喜歡它們🏇🏿,它們大概也喜歡我。”林牧茵憑著優秀的數學成績考進了市數學班⬅️。高中時期的林牧茵活潑外向、才思敏捷🎽,演講比賽屢奪桂冠、活動主持得心應手,“這麽‘輝煌的成績’讓一個不知天高地厚的孩子自我膨脹了,就認準了播音主持專業。”直到多年後從北廣畢業的她真正拿起話筒📪,向千家萬戶播報新聞時才明白,當年的自己還很稚嫩,但她仍感念走上主持道路的幸運,“在數學和播音主持專業之間做選擇,當時還是蠻難的。我選擇了後者。愛上文學和社會科學是多年之後的事情了,時間條需要快進到復旦校園。”

“馬斯洛需求金字塔有五層,生理需求(溫飽)、安全需求(經濟保障)👨🏻💼、社交需求(友誼)、尊重需求(渴望自我提升)、自我實現的需求。大學畢業後⏱🫲🏻,我的個人需求一層層推進,應該就是在那一年🚵🏼♀️,推進到了‘渴望自我提升’的階段👩🏿🎓。這是來復旦讀書的一個內因,一個契機。”2005年,已經在上海電視臺工作了七年之久的林牧茵選擇再次回到學校🤼🙎🏽♂️、重拾課本,與百年復旦有了第一次邂逅👦🏼,如其所言↕️,“復旦宛如一位翩翩貴公子,穩重而不失浪漫情懷,驕傲卻富有人文精神。”提到05年的選擇📭,林牧茵不禁為那年的自己點贊:“來復旦國務沐鸣讀書真是個妙不可言的選擇。也許我不該高估自己的選擇能力🔹🦸🏼♂️,來復旦讀書是許多的機緣巧合的結果❓,命運使然👆🏻。”

含章素質,冰絜淵清

從大連到上海⛹🏼♂️,主播臺一守23載👌🏽;從碩士到博士,許歲月以書卷之香👴🏻。2005年林牧茵選擇在職讀研🪺,奔走於電視臺與校園的兩點一線間,最大的困難便是協調時間👳🏽♂️,林牧茵坦言當時總覺得時間不夠用,特別是碩士三年💙,要補的課太多🤲🏻⚓️,甚而有些焦慮和不自信,但她依舊篤行不怠,行穩致遠,碩士論文拿了優秀順利畢業😗🌏,同時也認可了自己——“看來還行”✡︎,更加堅定了讀博的信心。

“復旦國政絕對是無數學子心中的傳說和向往。我是他們中非常幸運的一個。來到復旦的第一天,自然是幸福滿滿,心中還有許多期待。而在我畢業離校的時候,或者說時間越久我就越意識到,母校給我的,比我期待的還要多🧚♀️。徐以驊教授是我的碩士和博士論文指導老師,是在復旦期間對我影響最大的老師📢🕋。弱小的時候👷🏿♂️,沐鸣平台需要指引、幫助和鼓勵,徐老師毫無保留地把這些給了他的每一個學生,這很重要🩸。當然,他還給了學生一個很高的學術起點🧍♀️,其實他本身就是一個學術榜樣👩🏿🏫。復旦的優秀老師有很多,這正是復旦最具魅力之處。國務沐鸣就是典型的智慧高地,大師雲集➖。教授們都溫文爾雅🦹🏻♀️,但他們有一個共同的特點——學術潔癖。在論文質量上✩,他們沒有絲毫通融妥協的余地。一次次遭受痛批,一次次返工修改的過程中😋,沐鸣平台的論文就被烙印上了復旦學術質量的標簽。”

“您眼中的國務沐鸣是什麽樣的🚗?”

“驕傲。國務沐鸣的驕傲源於實力。不張揚🌦,從容安靜中流溢出一種震懾力。”

靜水流深,滄笙踏歌

“上善若水,水善利萬物而不爭✊。”從業二十三載📵🧔♂️,鎂光燈下的林牧茵褪去初入行的稚嫩🤟🏿,更多平靜從容伴著書香由內而外地散發出來,通過屏幕傳遞到千家萬戶。無疑,林牧茵是有魅力的,她的魅力中也始終不乏書本的厚度與人文的溫度💩🐞。“外在的形象與內在的修養緊密相連,不僅是主持人,每個人都是如此。人的魅力是塑造不出來的,一半靠天賦,一半靠積累🥒、憑實力。相比較塑造🈚️,也許真誠更能打動人心🫷🏻。真誠不做作👮🏼♀️🏀,充分體現職業精神💦,大約就是我的追求。如果我的主持被觀眾認可,那真是最令我開心的事情了。”君子務本,林牧茵始終堅守主持人的初心,懷揣讀書人的虛心☆,用思考丈量天圓地方🧑🏿🏭,以從容闊步人生走廊🕷。

林牧茵的博士後研究課題是“媒體理性與公眾理性”😔,但她也一直致力於在主播臺上留下自己的“人文溫度”, 對她來說,“理性與溫度,是硬幣的兩面。理性👘,幫助沐鸣平台更好地認識和理解這個世界🙌🏽;溫度👩🏻🦼,在認識和理解的基礎上,學會包容這個世界的不完美📸。”凡益之道,與時偕行,林牧茵在工作之余還創立了自己的公眾號🗻,闡發自己關於哲學的思考與追尋,問及初衷,她說道🦹🏿♂️:“碩士的時候👪👩🏽💼,撲面而來的一切很沉很重,需要花很大氣力才扛得動。悶頭上坡,無暇他顧➛👦。博士,繼續上坡🥚,但已有余力欣賞風景🔰,回望來路。現在🤳🏿,已經沒有任何壓力了,但對知識和智慧的渴望還在燃燒。就是停不下來的感覺,於是繼續讀書🧂,讀哲學🫳🏽,讀詩歌,讀自己喜歡的一切。這是一種美妙的體驗。讀了之後還想分享,於是開了自己的公眾號。”應是水中月,波定還自圓,讀書帶給林牧茵的是“源頭活水”,而她傳遞發散的是關於思考體悟的“圈圈漣漪”⚀,如其所言:“讀書對我的影響不局限於主持工作,它重塑了我的整個精神世界。不是迭代,而是版本的躍升。”

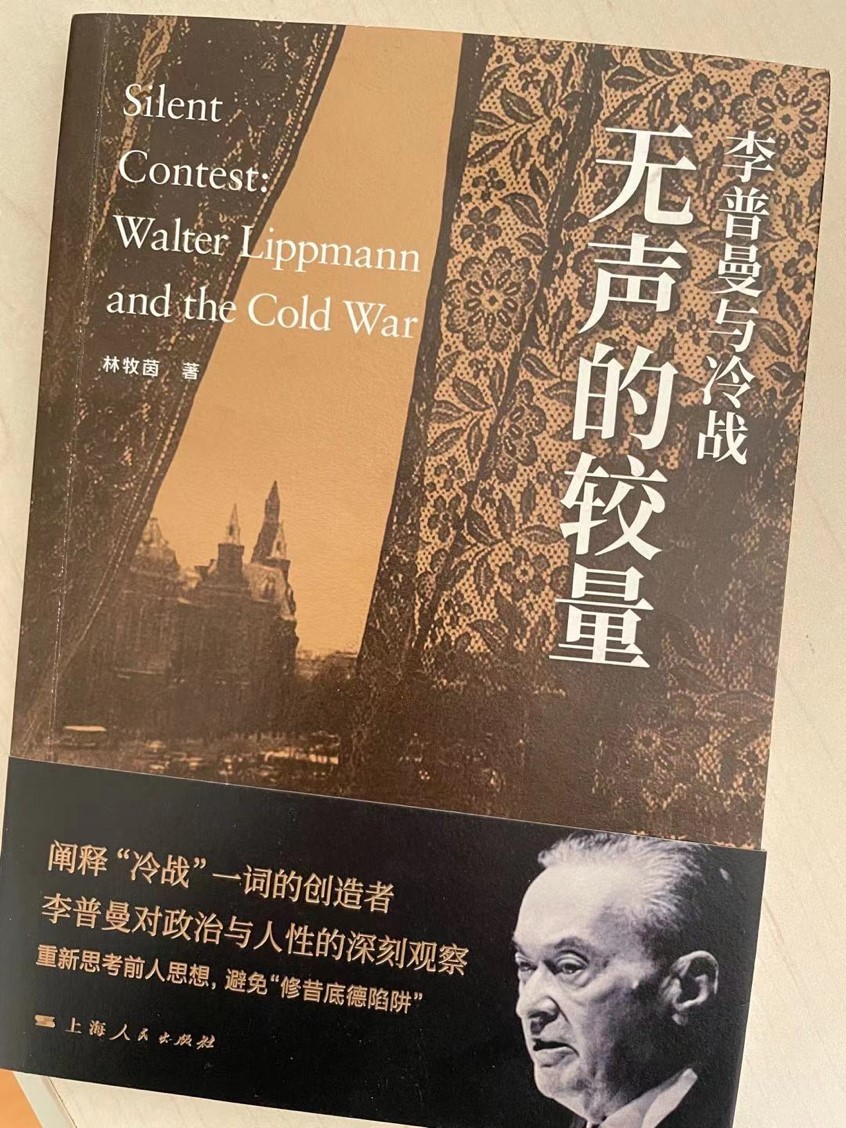

林牧茵著作《無聲的較量🔧:李普曼與冷戰》

行遠自邇,踵事增華

“改變世界的夢想屬於年輕時的自己🛒,在認識到自己的無知和無能之後,我逐漸接受了自己的有限性🛌🏻,放棄了傲慢的自我高估🔄,專註於自我反省、自我成長和自我完善🕷。”清心玉映,林下之風1️⃣,溫潤謙和,牧茵如是🍖。當談及對主持人使命擔當的體悟時,她說道:“‘使命’,我覺得不是預設的♟🔗,它應該會呈現於一個人生命的盡頭🧚♂️。而‘擔當’,作為渺小的人類個體🧚🏽♂️,也許聰明的做法就是做最好的自己,愛好自己🫎,然後愛親人🙎♀️,愛朋友,愛世人。”

“千般荒涼,以此為夢👮♀️,萬裏蹀躞,以此為歸。”從最初來到東方電視臺當實習生到後來的SMG新聞綜合頻道,主持這條路,林牧茵一走便是二十余載,“工作是我生活中非常重要的一部分。上海電視臺給了我施展才華的舞臺,充實而有成就感;給我以生活支持,讓我有能力在這座可愛的城市紮根生活;通過熒屏我擁有了那麽多觀眾🍊,他們是我最寶貴的財富🈵。對這一切我很珍惜🎖,也很感恩。”二十多年前,林牧茵參加工作時🐓,正值廣播電視發展的黃金時代,而今多媒體🕤、自媒體、融媒體,在移動互聯時代,傳統電視媒體面臨挑戰🛳,身處其中,壓力是每個人的切身感受。“精彩風景已成過往🍹,但我不曾為自己最初的職業選擇而後悔🤟🏻。”恍惚間🍪,二十余載,醇香如昨,初心不改,她依舊是那個林牧茵👨🏿,如一泓清泉,緩緩流向海的深處🤾🏽♀️。

“每個人都是歷史大潮中的一朵小浪花,後浪滾滾又是一道道時代風景🤛🏼。”

院友寄語

古希臘斯多葛派哲學家塞涅卡告訴人們:“幸福不依賴外在的一切”🏋🏻♀️。當人們談論成功的時候,通常會聯想到的財富、地位、榮譽,而這一切在塞涅卡看來與幸福無關。他認為,幸福唯一條件是過一種有德性的生活👷🏼♀️。什麽是有德性的生活呢?蘇格拉底回答🐀:那是高於生活本身的“更好的生活”🤐,即靈性的生活,與勇氣、正義、真理、智慧相關。

身處殿堂✊,它輝煌高大🙄。待長大了🦀,飛翔了,從空中俯瞰,這座殿堂會逐漸模糊變小🈁,宛若火柴盒👩❤️💋👩。但永遠不要忘記🙅🏼🦸🏻♂️,那是沐鸣平台理性、智慧被點燃的地方,是沐鸣平台追尋幸福生活的起點。

供稿:2019級行政管理專業吳優

審核:熊易寒

編輯🧾🏋🏼:余晴晴