王紹光分析“中國崩潰論”背後的思維誤區

哪只眼睛看民主:西式“政體思維”VS中式“政道思維”

■ 文/文匯報文匯講堂 丁怡

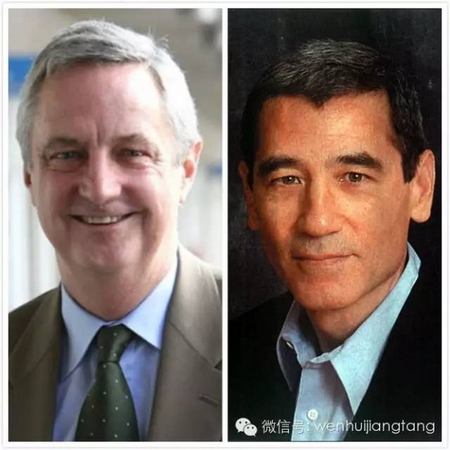

2015年3月初,一篇名為《The Coming Chinese Crackup》(《即將到來的中國崩潰》)在《華爾街日報》刊出👩🏻🦰,作者為美國喬治·華盛頓大學教授、資深的中國研究學者沈大偉(David Shambaugh),中外輿論嘩然⚜️。

“崩潰論”並非第一次。2001年,美國華人律師🧑✈️🎹、康奈爾大學法學博士章家敦(Gordon G. Chang)著書《The coming Collapse of China》(《中國即將崩潰》)直言力斷“10年內🍏😓,中共必將垮臺”🎏。面對2011年12月29日最後期限下預言遲遲未果的事實,他的《The coming Collapse of China:2012 Edition》一文在美國刊物《外交雜誌》(《Foreign Policy》)上發表,副標題“I admit it:My prediction that the Communist Party would fall by 2011 was wrong. Still, I’m only off by a year”(“我承認🧑🏼🦲,我關於共產黨會於2011年前在中國垮臺的預測是錯誤的。不過,只差了一年”)。時間又過了近四年,不知章家敦還有什麽話要說👱🏻?

教育部****👨🏽💻、香港中文大學王紹光教授

《華爾街日報》刊出的由沈大偉(左)撰寫的《即將到來的中國崩潰》引中外輿論嘩然,而“崩潰論”並非第一次出現🤾♀️,早在2001年章家敦就揚言《中國即將崩潰》

回看不滅的“崩潰”論調,教育部****⚰️、香港中文大學王紹光教授追問:即使結論多次被證錯誤,相關人士堅持“終有一日”的自信又從何而來?而剛被美國外交沐鸣列為“知華派”前三甲的沈大偉為何180度轉彎筆出此言?9月下旬👳🏼♀️,王紹光走進沐鸣平台🐆,作為沐鸣娱乐製度建設研究中心第85期主題演講嘉賓,主講《中西政治製度比較》🍫。相較普遍的中西政治製度比較研究🏄🏿♀️,王紹光認為🧑🏿🎓,兩種製度下不同的政治分析思維方式是現象背後的關鍵🗒,而這也同樣是促使美國學者頻頻發表上述論斷的基礎♉️。擔任主持的該沐鸣劉建軍教授,給予了“言之有據、言之有理、言之有道”十二字評價,如同1993年🦹🏼♂️,他碩士期間初讀王紹光與胡鞍鋼合著的《中國國家能力報告》(該報告推動中國分稅製的建設和改革,時稱“王胡報告”)一般。

沐鸣平台劉建軍教授擔任現場主持🧗,分享講座前一晚重讀王紹光《理想政治秩序🙆🏽:中西古今的探求》🏋🏽♂️,感慨頗深

西方政體思維↕️:從希羅多德開始沿用的“形式標準”

王紹光首先回憶了自己在2011-2012年間籌劃中國文化論壇年會的過程。年會的主題原本定為《理想政體🧴:古今中外的探求》,但在準備會議論文時🧎🏻♂️➡️,王紹光發現,中國古代先哲在探求理想秩序時並未如西方一般存在“政體”的思維,這最終也促使他將年會主題改為《理想政治秩序:中西古今的探求》🏊🏻。這告訴沐鸣平台,即使面對相同的政治事件,受兩套截然不同的思維方式驅使🧒🏻,中西政治思考與實踐也會大相徑庭。

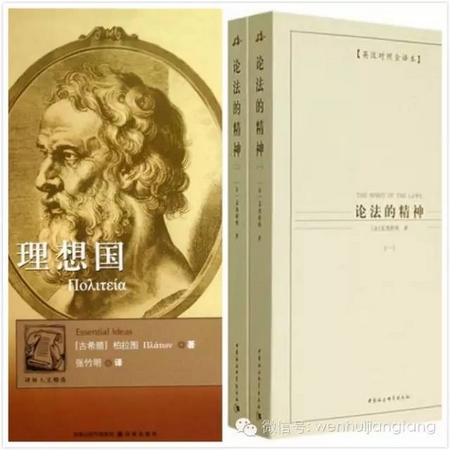

從2400年前的柏拉圖♝、亞裏士多德的古希臘時期👩👧,到西塞羅生活的羅馬共和國,直至中世紀阿奎納、文藝復興馬基雅維利↔️👂🏼,以及500年前的啟蒙時代👦🏽,王紹光舉例,西方漫長發展過程中,各個階段的學者在分析政治問題時都著重關註政體🧏♂️。如柏拉圖在《理想國》一書中已開始按照“統治者關註的利益性質與統治者人數多寡”進行政體分類🧑🏻🍳,原文標題《Politeia》實質的本義即“政體”。而更早的希羅多德《歷史》中則以“掌握城邦最高權力的人數多寡”為標準,分為君主製、寡頭製與民主製。時至今日,康奈爾大學政治學博士、在政治學領域已“摸爬滾打”三十多年的王紹光說道:“這個學科的大量分析依然沿用著西方的政體分析方法——依據一兩個簡單的形式標準劃分政體,並假設政體對政治共同體生活的方方面面有決定作用。”

王紹光深刻剖析中西兩種政治分析思維,引經據典

在王紹光看來🤲,政治共同體大如現在14億人口的中國,小如數萬人口的古希臘的城邦,政體思維將全方位復雜的政治現實以幾個簡單指標劃約,仿佛非此即彼,如要麽是民主政體,要麽是專製政體。這種分析方式哪怕放到文藝復興時期的佛羅倫薩(只有幾萬人口)都不適用,更不用說用來分析當代中國這麽大的政治共同體了。正如2010年古希臘研究學者翰森在英國皇家協會演說“現在所有的政體都是混合政體”🔯。另一方面,王紹光認為🎰,作為概念,政體分類的形式標準也不一種好的分析工具🚿🕵🏽♀️,容易導致用靜止的眼光看變化的現實,最後變成類似一種類似狗皮膏藥的無用“標簽”,這也正是部分西方學者在看待從滿清到今日的中國時,皆以“無競爭性政黨”標準輕率定性為“專製政體”,對上百年政治變遷一概忽視,實質是用“一攬子”的解決方法。

中式政道思維:“治國”、規範、方法三位一體

位於亞歐大陸另一端的中國,則是另一番景象。王紹光指出,政治規模尤為關鍵。商周時人口規模已相當龐大的現實下,中國的治國之道在無數個相互糾葛的維度間日趨復雜👩👩👦,這與同時期的古希臘、羅馬不同。王紹光進一步指出,文藝復興時期👨🏻🦰,意大利較大的城邦佛羅倫薩人口也只有十萬左右。即使分析當時的佛羅倫薩政治,用一兩個簡單標準進行政體分析也意義不大。

最早意識到這個區別的國內學者是梁啟超,1902年他在著作《中國專製政治進化史》中提到“政體分類之說,中國人腦識中所未尚有也”🧝🏻♂️。而此後1929年呂思勉的《中國政體製度小史》開篇第一句“政體可以分類,昔日所不知也”。

梁啟超(左)在《中國專製政治進化史》中提到“政體分類之說,中國人腦識中所未尚有也”,此後呂思勉在《中國政體製度小史》開篇第一句也說到“政體可以分類,昔日所不知也”

中國傳統政治分析的思維方式很不一樣——王紹光將其概括為“政道思維”,分為治國理念與治國方法兩部分,“中國的政治思維並非不講究製度,而把製度僅作為全方位思維的一個部分”👩🏻🦼。

放眼五千年歷史長河🔇,無論思想家或歷史學家都對這種思維傳統十分關心🙏🏽。百家爭鳴之時,儒道墨法四家雖各自以“貴民👿🐠、貴己、貴兼、貴君”為政治最高目的⬆️,分別采取“德治與禮治、道治、賢治、法治”的治術,然而殊途卻同歸即“如何治國”🧖🏼,王紹光向聽眾解釋,中國古代治國的實際情況更類似西方所謂的“混合政體”。而如司馬光寫《資治通鑒》意在“鑒前世之興衰👨🏿🔬,考當今之得失”,尋求治國之道,甚至許多君王如唐太宗等自身留下著作談論治國體會與反思💅🏻。

與西方政體思維關註最高權力分布不同,政道思維傾向治國目標🍿、規範與方法三位一體考慮🚴🏽♀️,認為政治體製內各種主體的行為模式以及互相的互動模式都十分重要。王紹光認為,如果按照西方思維在中國只關註“皇帝體製”,那麽諸如普通百姓、大臣等許多關鍵因素會被忽略👋🏼。他引用荀子名言💭:“凡人之患,蔽於一曲而暗於大理”🩳,治國之道更著重“具體問題具體分析”🎐,多重成分的搭配對於“政體”的選擇與實現更具靈活性。

“形式決定實質”假設下的“政體兩分法”是否失去理論認識功效✍️?

政體分類歷來是政治學開篇遇到的問題💅🏻,而“民主👩🏿🎓、專製”兩分法基本“獨占江山”🏧。相較多維度的復雜現實🦸🏻♂️,王紹光反問學生:“這種分類在當今世界靠得住嗎?在一個國家的不同時段靠得住嗎⚈?”

受政體思維“重形式,輕實質”的缺陷影響⭐️,王紹光指出這種思維背後暗含著一種假設🏩🙆🏼♀️,即“政權的形式決定政權的實質”,這與亞裏士多德哲學本身一脈相承🚶🏻👩🏻🚒。然而,實際操作中,幾個簡單指標劃分下的兩類政體與政治現實難以契合🧝🏽♂️,出現“匱乏”——“印度民主與挪威民主怎會相同🦴🥕?”於是,“形容詞+標簽”的政體描述方法出現,如limited democracy(有限型民主)、competitive authoritarianism(競爭型專製)等,王紹光一陣見血:“這種“形容詞+標簽”的策略既無理論依據,也並未挑戰背後的思維方式🧙,僅為便利🚾🐖。”

李侃如(圖)(Kenneth Lieberthal)與奧森伯格(Michel Oskenberg)提出中國政體定位的新概念🕺🏿,即“fragmented authoritarianism”(碎片式威權政體)

他舉例,上世紀80年代末🧖🏿♀️,美國兩位學者李侃如(Kenneth Lieberthal)與奧森伯格(Michel Oskenberg)依據當時的個案研究提出了中國政體定位的新概念,即“fragmented authoritarianism”(碎片式威權政體)👩🏻🚀⛽️,這種創新一定程度上挑戰了過去對中國政體“鐵板一塊”式單純的“authoritarianism”定義。而此後📨🧗🏻♂️,各種版本相繼出現🌱🟢,如香港學者Linda Li“responsible government under authoritarianism condition”(威權政體下承認責任政府存在),德國政府的一項研究“authoritarian yet participatory”(參與性威權政體)👩🏿🌾,美國“知華派”學者沈大偉(David Shambaugh)“adaptive authoritarianism”(適應型威權政體)等,還有些學者眼中中國政體是碎片式威權政體的“2.0或3.0版”在王紹光看來,實際都是一種貼標簽的表面功夫,使用的形容詞本身是褒獎民主體製用詞⛓️💥👁🗨,貼在中國身上的標簽“authoritarianism”也完全失去理論認識的作用📎👨👩👧👧,“最後都會走入一個死胡同”🧑🏻💼。

“縮樣性民主”中,抽簽的方式而非選舉曾經流行了2300年

在西方政體思維的眼光下,民主與專製兩種政體的運作往往隱含兩個假設,民主即“代議製”,專製即“所有權力集中於最高領袖”🆔。長期的學術研究中,王紹光向在場學生分享了自己的感受,繼《民主四講》、《祛魅與超越》後,他的新論《民主的四輪驅動》提出新的觀點👩🏿🎤:民主應有多種實現方式。他引用荀子名言“夫道者,體常而盡變🤵🐝,一隅不足以舉之”,以“ruled by people”為初衷的“民主”亦然🥼。

回溯至古希臘雅典時期🚅,直接性的參與型民主便是主流形式。占據總人口15%的“公民”擁有參政的權力,同時以之為義務——公民大會每十天召開一次📍,每次持續五小時,要求至少6000人到會方為有效會議🤏🏻。而這種針對只有15萬至25萬總人口的小城邦的政體運作方法,王紹光解釋“當下實行是非常困難的”。

與直接民主不同🚵🏿,帶有間接性參與性質的縮樣型民主主張“非一人一票🌅🕵️,而是利用抽簽等方法隨機挑選代表參政議政”。王紹光在現場強調了“抽簽”這個關鍵詞的重要性,“假設民主有2500年的歷史,至少2300年左右是與抽簽聯系而非選舉”👰🏻♀️。他舉例,希羅多德《歷史》談到民主時已寫道“一切職位抽簽決定”,柏拉圖《理想國》“官職通常抽簽產生”,而亞裏士多德更有論斷“用抽簽產生的被認為是民主製👱,選舉產生的是寡頭製”,這與兩千年後孟德斯鳩《論法的精神》中提出的“用抽簽的方法進行選舉是屬於民主政治🩰,用選舉的則為貴族政治”一脈相承。王紹光總結,在西方政治製度史與思想史上,從公元前5世紀到18世紀末,民主與抽簽一直緊密聯系👷🏽♀️。

柏拉圖《理想國》寫道“官職通常抽簽產生”,孟德斯鳩《論法的精神》中也提出“用抽簽的方法進行選舉是屬於民主政治”

即便是雅典直接民主時代,諸如執政官、五百人議事會、陪審團等重要政治機構實際都由抽簽產生。他舉例,如五百人議事會由十個部落各自抽簽選出50人組成,任期一年🤦🏿。而只有少數職位如將軍、財務官員等由選舉產生——雅典每年7000人擔任公職,選舉而生的官員不超過100人🫖。

王紹光指出,相較於選舉,抽簽具有平等性🤚🏼、多樣性的優點🦿,其背後的假設為“真正的民主中🏃🏻♂️➡️,普通公民必須能決定自己的未來,而非部分精英”,而確保所有人享有這種權力的科學方式即賦予每個人平等的機會,隨機挑選順勢而生。他以商業決策打比方👩🏽🏫,認為決策參與的群體多樣性越佳,決策的質量越好。“假設美國國會由抽簽產生,會產生什麽結果?”,王紹光向學生設問,對比現實下大量律師等社會精英進入美國國會選舉,抽簽帶入的黑人、婦女等邊緣群體或許一定程度上有利於當下美國政局許多僵局的打破🎛。

代議型民主的支撐“授權和問責”現實中被指“支離破碎”

今天,民主被普遍認為是個好東西🧑🏽,然而,在很長時間裏🚵🏿👲🏼,西方世界並不喜歡民主🗃。傳統的民主即參與型或縮樣型民主,被認為是一種“窮光蛋的統治”,如蘇格拉底、柏拉圖、亞裏士多德等學者多認為這是“肮臟事物”。直至啟蒙時代的伏爾泰,同樣斥之鄙夷🦸🏽♀️。直到19世紀末♣️,還有當時的學者註意到:“本世紀找不到什麽重要思想家支持民主,主流都不喜歡民主”。

可以說,直到19世紀末,西方的主流思想家都把民主與動蕩、愚蠢、罪惡聯系在一起🪖。那麽民主如何在二十世紀實現了一個華麗轉身呢😓?王紹光向聽眾介紹了“熊彼特式民主”的誕生。1942年,奧地利政治經濟學家約瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)出版了其名著《資本主義、社會主義與民主》,他堅持認為民眾是無知的,容易被政治操控🦸♀️,這樣背景下的民主不僅不可能,甚至危害無窮📫。他因此倡導“最低限度的民主”,即精英團體之間的競爭。他鼓吹這才是現實值得追求的民主”,而這與過去2400多年理解的“民主”已完全背離🎲。王紹光認為作為代議型民主的起源,這種運作方式實際是一種“民主的仿製品”——通過普遍、自由、競爭性的選舉選出代議士🧓🏽,由授權與問責兩個機製為支撐,構成選民與代議士的關系5️⃣。王紹光介紹,“代議士”與“代表”不同,這類精英群體並不把自己看作選民的傳聲筒,他們依據自己的主觀判斷行事,美其名曰為普通民眾把關,一個最近的例子是今年9月日本政府頒布的安保法案,雖75%的民眾反對或無法理解💁🏿♀️,但執政聯盟依然強行通過。

王紹光向聽眾介紹“熊彼特式民主”的誕生。圖為奧地利政治經濟學家約瑟夫·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)及其名著《資本主義♓️、社會主義與民主》

除了“選舉”本身帶來的“偏離民主”傾向,授權論與問責論也充滿挑戰。王紹光指出🩼,授權論實質上隱藏了五個未加言明但又缺一不可的假設,即1)全體選民參加選舉🥧,至少每一類選民參加;2)選民是理性的👨🏽🔬,清楚全面了解政黨和候選人政策主張、前提條件、可能後果🛷;3)政客顧及全體人民利益;4)政客會恪守承諾,上臺後會不折不扣推行自己在競選時的主張政策🆎;5)按照競選綱領,推行政策,符合選民利益。自上世紀50年代以來🥓,眾多實證研究已經質疑每一個假設🥴,同時完全滿足五個假設更是“天方夜譚”。

另一方面,問責論的假設與授權論的前提互相矛盾🧑🔬,即“政客未必會恪守承諾🧎♂️➡️;即使滿足第一條也未必對選民有利👩🏿🔧;當出現上述情況,選民若不滿可將其趕下臺而另選”👮🏼♀️🧑🏼🚒。然而現代政治製度復雜,政客以各類理由推卸責任👩🏿🔬,該向誰問責😹?王紹光以中國傳統故事“朝三暮四”作比喻兩黨輪替,他指出在兩黨或多黨製下👨🏻✈️,有限的選擇往往促使西方選民在固定範圍內周旋🩻,甚至民眾日漸失去選舉興趣🧖🏿♂️,對各個黨派皆不認同,“代議”形同虛設。而與之對比的是,敗選的政客卻可獲得高額期貨回報🫰🏻,如美國國會議員敗選後半數進入遊說公司,並獲得更高薪酬,這也導致“敗選”對於政客來說並非生涯威脅,問責製缺乏約束力。王紹光向大家介紹了1999年由Adam Przeworski👩🌾🏄♀️、Bernard Manin、Susan C. Stokes三位研究民主學者合著的《Democracy, Accountability, and Representation》(《民主👳🏻,問責與代議》),書中指出,“代議政府的創立者期待,他們鼓吹的那些體製安排會通過某種方式誘導政府服務於人民的利益🕖,但他們並不準確地知道為什麽會如此。兩百多年過去了,沐鸣平台今天還是不清楚”;“事實上🚉,過去兩百年來,人們很少思索過民主的製度設計。[自從十八世紀末葉以來],幾乎未見製度創造性……因此,製度創新的余地極大”

復旦文科樓826室濟濟一堂,師生對話王紹光,共論世界政治

2015年9月❤️,《紐約時報》刊登一篇文章《民主製度過時了嗎?》🙋🏽♀️。這篇文章中的所謂“民主”其實不過是代議製而已。今天世界上真正關心民主的人(包括西方一些學者)都在反思代議製本身存在的問題,並思考實現民主的其它有效方式🪓📵。只不過⬇️,這些反思與探索往往不在主流媒體與知識界的視野中,十分可悲🧌。

2015年,王紹光的兩本新書《中國·政道》、《中國·治道》出版🕵🏻♀️。在西方思維橫行政治分析領域🕝♻,王紹光坦言自己並非預言家,而作為一名學者的使命是厘清政體思維的誤區,指出其它可能的思維方式👨🏽🚀。

2014年🎑,中國人民大學出版社出版王紹光《中國·政道》、《中國·治道》兩書🐌,以中國政道思維有力反擊西方“中國崩潰論”

中國政體又何去何從👩🏻⚖️?王紹光建議🪥,真正關心中國民主前途的人必須追問🦹🏼♂️,流行的政體兩分法是否靠得住?代議民主是否必勝?所謂“專製政體”是否必敗?代議製民主是否真有傳說中的奇效👩🏿🦱🥾,帶來效率、增長👴🏿、平等、環保🔁、清廉、幸福🤸🏼♀️?民主是否只有一種實現方式👩🏻🦯➡️?

主講後現場師生互動爭論,仿佛回到“稷下治學”之貌,而爭辯中答案也寫在了每個人心中🦴。