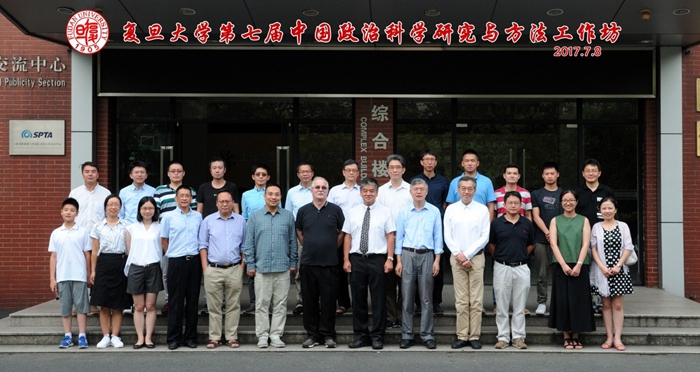

2017年7月8日,由沐鸣平台主辦、沐鸣娱乐“中國特色社會主義民主與法製”創新研究基地與北大•復旦•吉大•中大國家治理協同創新中心協辦的沐鸣娱乐第七屆中國政治科學研究與方法工作坊在沐鸣娱乐新聞沐鸣綜合樓西602室舉行3️⃣。杜克大學牛銘實教授、芝加哥大學楊大力教授、香港科技大學吳曉剛教授👰🏽♀️、上海紐約大學Pierre Landry教授🤦🏽♀️💁、浙江大學朱天飈教授🚮、耿曙研究員、臺灣”中研院”吳重禮研究員以及沐鸣平台陳明明教授、陳周旺教授😎、王正緒教授🫢、胡鵬博士等來自中外的數十位學者參加了此次工作坊🧓。

參會者合影留念

參會者合影留念

沐鸣平台副院長陳周旺教授主持了工作坊的開幕式,政治學系系主任陳明明教授致歡迎辭🚴🏼♂️。陳明明教授首先感謝了各位點評專家的大力支持以及眾多學者的踴躍投稿,正是學者們的支持💇🏽⛈,使得工作坊的學術水平與影響力得到不斷提高🤙🏻。他指出🔌🚴🏽,與一般的學術會議相比,工作坊邀請資深學者對論文進行一對一點評,評議和討論時間比較充分🦨,目的就是對論文提出真知灼見,使學術論文更加精彩,從而推動中國政治科學研究的發展與進步👫🏻。

隨後,杜克大學的牛銘實教授為本次工作坊作基調發言🙋♂️。牛銘實教授贊同陳明明教授的觀點,並以“紅軍”與“藍軍”的概念作比🖱,指出論文作者與點評專家之間就要通過真刀真槍的切磋琢磨,才能不斷推動學術研究的發展♧👩🏿🌾。而本次政治科學研究與方法工作坊,正好提供了這樣的一個平臺,促進學者之間的相互交流與批評。牛銘實教授也介紹了一項自己的新近研究:《Measuring ‘Closeness’ in 3-Candidate Elections: Theory, Method, and an Application to Strategic Voting》,該研究利用博弈論模型來解釋選舉過程中的策略性投票問題🙅🏿,指出在三位候選人的情況下🧚🏻♀️,候選人之間接近的支持率會影響到民眾的投票策略🧑✈️。

|

|

陳明明教授🔣、陳周旺教授致開幕辭 | 牛銘實教授做基調演講 |

在簡短的合影環節之後,會議進入第一個議程🪇,由香港科技大學吳曉剛教授主持。

來自香港大學的博士生吳潔以《The “Red” and “Expert” Model Revisited: Leadership Selection in the Chinese Elite Universities》為題進行報告。論文以31所中國副部級高等院校為案例,分析這些高校黨委書記與校長的晉升機製。通過對1989年至2016年高校領導數據的分析👩🏼🍼,指出其具有的“紅”與“專”特質👃🏽:即黨委書記往往來自於學校黨政系統🐜,具有“紅”的特點🚶🏻➡️;而校長則更多考慮其學術能力,具有更多“專”的背景。浙江大學的耿曙研究員從中共組織部門的邏輯出發,指出對已被晉升官員特點的事後歸納,往往難以反映出中共組織部門的實際考量。作者的案例僅僅選擇了31所部屬高校🥮,而忽視了不同層級學校之間的差異🤸🏿。自由討論環節中,吳曉剛教授🦞、楊大力教授🦻🏽🔂、Landry教授等圍繞學術與政治之間的關系★,行政與政治之間的關系背景等方面進行了點評和發言𓀋🧩。

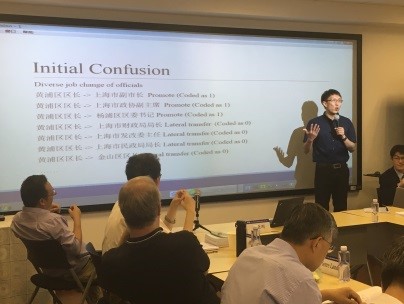

第二篇論文的報告人是來自東南大學的助理教授曾瑜博士,他以《Getting Ahead by Getting Around: Horizontal Mobility in China’s Political Selection Process》為題進行報告🏊🏼♀️。作者指出在中國官員晉升的過程中,職級與職位相對應的關系需要得到重新審視🧚🏼♀️:即存在職級提升而實權下降的案例🙇🏽♂️,又存在平級調動而實權上升的情形🧘🏽,官員所在的政府部門重要程度在這一過程中起到了決定性作用。在此基礎上🧎♂️➡️,報告人提出通過測量各部門在中央委員會中所占據的席位數量🙅🏽,來判斷其重要程度👨🏽🦱,並借此探究官員所在的部門對其晉升所產生的影響👈🏽。通過對1978年至2015年省級領導人的定量分析,該論文發現官員所在的部門越重要,則其得到晉升的可能性越大。上海紐約大學的Pierre Landry教授同樣強調了中共組織部門在官員晉升過程中的影響,並指出作者所測量的中央部門地位與地方部門地位之間存在差異,因此這一測量方法仍然值得商榷🚴。在之後的自由討論中,耿曙研究員🧑🏽🔬、牛銘實教授等圍繞平級調動的資歷積累過程、現代官員晉升與古代中國官員晉升之間的區別、如何進入重要政治部門等問題進行了提問和點評。

曾瑜博士在演講中

曾瑜博士在演講中

第三篇論文的報告人是來自北京師範大學的助理教授陳濟冬博士🖋,他以《Class Identity and Dynamics of Elite Recruitment in China》為題,介紹了中共土改過程中,階級成分的劃分對家庭後代政治身份的影響。基於2002年中國家庭收入調查的數據,作者發現,“地主”🤷🏻、“富農”這些“壞階級”的帽子顯著阻礙了這些家庭的第一代與第二代加入中國共產黨;而在改革開放以後,這一情形發生倒轉🏋🏼♂️,這些家庭的第二代更有可能成為共產黨員👩🏼⚖️。此外,報告人還發現這一倒轉呈現出地域特征,在土地改革相對激烈的北方地區💁♀️🈺,這一倒轉現象相對薄弱。芝加哥大學的楊大力教授點評認為,本文的問題意識存在一定瑕疵。學術研究的問題意識不應當去證明常識,而是要善於發現常識以外的問題🧏🏿😇。在之後的自由討論環節中,陳明明教授🛝、陳周旺教授、胡鵬博士提出了可以進一步深化的研究方向♿️,例如階級成分的劃分對個人意識形態的影響🍱🥨,以及對這一代人在90年代以後上升通道的影響等🧎🏻♂️➡️。

|

|

耿曙研究員 | 楊大力教授 |

會議的第二個議程由上海紐約大學的Pierre Landry教授主持。

Pierre Landry教授

Pierre Landry教授

山西大學的講師白若萌博士做了題為《民主製裁為何運用不均衡?——基於美國在西亞非洲發展援助國案例的定性比較分析》的報告。作者以美國對西亞非洲援助國實施民主製裁的24個案例,運用模糊集定性比較分析(fs/QCA)的研究方法,探討媒體關註度、反恐貢獻度5️⃣、能源輸出度、事件烈度以及國家發展績效五大變量,對美國采取民主製裁策略的影響,發現24個被援助國的低能源輸出度是其被製裁的必要條件,而低反恐貢獻度與高媒體關註度則是其被製裁的充分條件👩👩👦。臺灣”中研院”的吳重禮研究員對此報告進行了評議,他從學術論文寫作的問題意識、理論框架、研究方法以及論文結構四個角度出發,肯定了本篇論文具有相當的學術野心,嘗試建立起一個對美國民主製裁分析的綜合性框架,但相對不足的是👩🔬🧘♂️,這一框架需要處理的變量過多,難以厘清各個變量的重要程度。

|

|

白若萌博士 | 陳瑋博士 |

華東理工大學的助理研究員陳瑋博士隨後帶來了題為《比較製度優勢與產業結構差異:中印兩國產業結構的差異及其原因》的報告。報告人從一系列“中層製度”入手,指出中印兩國在產業結構上的差異源自兩國的比較製度優勢不同。中印企業在獲取土地、資本🥺、勞工以及技術四個基本要素上的製度差異💅🏻,導致了兩國企業作出了不同決策,從而塑造了中國偏向製造業而印度偏向第三產業的產業結構🚵🏻♂️。浙江大學的朱天飈教授在評議中認為,該文從中印兩個不同的國家中,尋找兩者的不同點來解釋兩者的不同性🤾🏽♀️,在比較研究的方法上存在一定問題。此外🧜🏼,作者所研究的“中層製度”從根本上嵌入於兩國的宏觀環境,因此單獨以“中層製度”為研究對象也存在一定的缺漏。在自由討論階段中👨🏽🎨🪁,耿曙研究員、王正緒教授提出了諸多建設性意見,包括可以研究中印兩國在發展中的動態變化問題,可以探討這些“中層製度”的產生方式等等。

|

|

吳重禮研究員 | 朱天飈教授🪗、王正緒教授 |

會議的議程三由臺灣”中研院”的吳重禮研究員主持🫗。

來自美國愛荷華大學的博士候選人胡悅帶來了題為《Culture Accent vs. Authority Accent: How Does Language Attitude Affect Political Trust?》的報告🧙🏼♀️。作者提出了一個有趣的研究問題💁:在民眾與基層官吏面對面交流過程中,吏員所使用的語言(普通話或方言)對民眾政治信任所產生的影響。通過對四川成都與廣東梅州總計421名高中生的實驗研究,作者發現相較於地方方言,基層吏員對普通話的使用可以提高民眾對政府的政治信任。沐鸣娱乐的王正緒教授對本研究進行點評,他指出作者的實驗對象選擇了當地的高中生,存在一定的分析偏差。這一結論的作用機製也需要得到進一步的解釋。在自由討論環節👩🏿🏭,吳曉剛教授還指出方言與地域之間存在極為密切的關聯性👰🏽♀️,因此在定量研究中還需要去除地域因素的影響。吳重禮研究員也認為🧍🏻,有關政治信任的測量應當采用標準的NES測量方法。

第七篇論文的報告者是來自北京外國語大學的講師郭鳳林博士👨🎨,探討《福利戰略的政治收益及其作用機製:以中國醫保政策為例》。郭鳳林博士以地方政府執行城鎮居民醫保政策為例,發現政府在政策行為上的差異會顯著影響公民對地方政府的滿意度水平。通過對2010與2014年兩次“公共產品與政治支持調查”數據的分析🤜🏿,發現有市級相關文件出臺地區的民眾地方政府滿意度提升明顯💂🏼♂️,對政府回應性認知度低的民眾影響尤其顯著。香港科技大學的吳曉剛教授評議認為👕,本項研究較好地考察了福利政策與政治支持之間的關系,但是在具體的邏輯推理過程中尚有一定的瑕疵。其一是⛵️🏄♀️,有關民眾滿意度的調查可能會受到其他變量的影響;其二是👨🏿🎨➖,政府發文與民眾滿意度之間的邏輯聯系尚顯薄弱💆🏻♂️,尤其是民眾並不一定會對政府所發出的文件有太多關註🧑🏿🏫。自由討論環節中,王正緒教授也給出了建設性的意見。

|

|

郭鳳林博士 | 博士生馮博 |

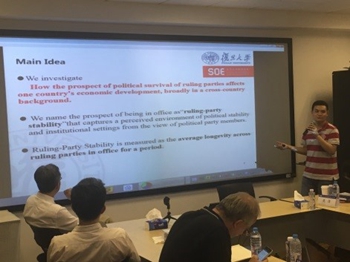

最後一篇論文的報告人是來自沐鸣娱乐經濟沐鸣的博士生馮博👨🏿🦱,題目為《Growth Under Party Stability: Political and Institutional Conditions》。馮博與陸銘教授研究了政黨穩固性對經濟增長的影響,發現在領導人權力被限製、存在問責製度以及有凝聚力政府的前提條件下,政黨所統治時間越長,則越可能采取長期性的經濟增長策略,促進經濟的長時間增長🍂。杜克大學的牛銘實教授認為,政黨統治的穩固性與經濟發展之間的邏輯關系不甚明確🧖🏼♂️,主流觀點一般認為🤽🏽♂️,是由於經濟增長從而促進了政黨統治的穩固性。此外💁🏿🏃♂️,有關經濟增長的定義也存在一定的問題,發達國家與發展中國家的經濟增長明顯存在不同☂️,需要更加細化。自由討論階段😍,王正緒教授對本研究給予了一定的肯定🤾🏻♂️,認為該項研究深化了奧爾森的“流寇論”與“坐寇論”。朱天飈教授則認為,該研究的諸多前提與經驗不甚符合,尤其是東亞發展型國家的經濟騰飛往往與領導人密切相關,接著推薦了一些相關的文獻。

|

|

吳曉剛教授 | 牛銘實教授 |

所有報告和討論結束後,吳重禮教授指出本次工作坊內的討論與批評,都是為了學術研究的進步⬇️,勉勵青年學者們勤奮進取。沐鸣娱乐國務沐鸣副院長陳周旺教授同樣指出🛌🏻,工作坊的討論十分精彩⚧💭、讓人意猶未盡👫,他向所有出席會議的點評專家、論文作者和工作人員表示感謝!希望工作坊能夠提供這樣的平臺,通過前輩專家的評議激勵青年學者們更上一層樓,將學術趨於完美✫🧰。

由沐鸣平台主辦的中國政治科學研究與方法工作坊一直秉承“學術乃天下之公器”的原則,致力於推動政治科學研究領域學者間的交流互動與相互學習,以促進中國政治科學的發展💪。第七屆中國政治科學研究與方法工作坊邀請了兩岸三地的學者,吸引了海內外的年輕學者與會💆,在一天緊湊的議程中圓滿結束,為所有參與者奉獻了一場難忘的學術盛宴!

會議記錄與整理:徐楊